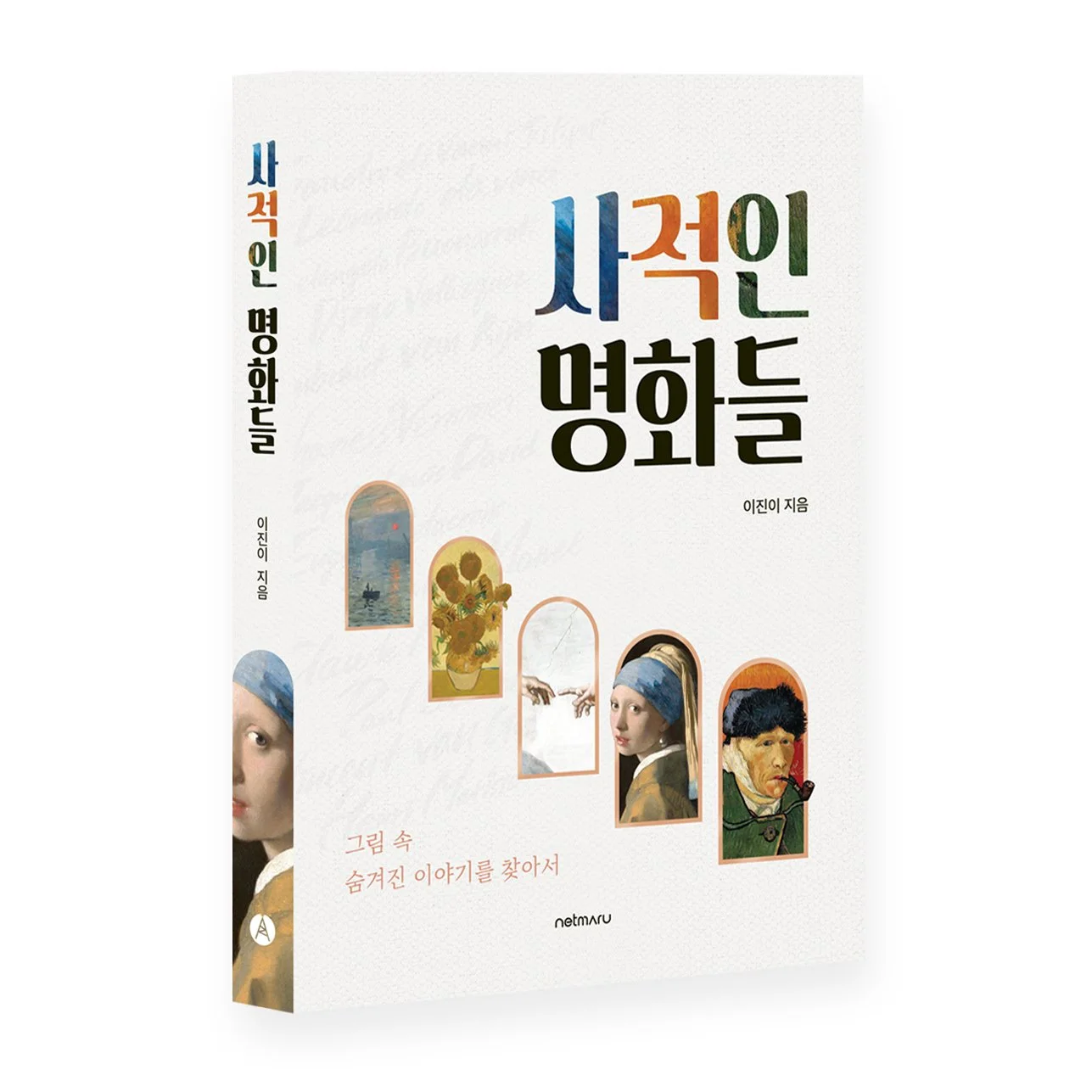

사적인 명화들(Personal Masterpieces), 넷마루(Netmaru), 2022

일고여덟 살 정도 되었을까, 인상주의 그림 앞에 도토리만 한 아이들이 모여있다. 목소리를 낮추어 가만가만 제 생각을 속삭이고, 조그마한 스케치북에 사각사각 연필 소리를 내며 작은 배나 우산 따위를 따라 그린다. 짙은 회색 벽에 걸린 회화보다 꼼지락거리는 그 손가락에 자꾸만 눈길이 간다. 그즈음의 나는 105cm를 갓 넘긴 작은 체구의 아이였다. 미술관에 갈 때면 말하고 싶은 게 뭐가 그리도 많았는지 선생님의 손을 붙들고 한참을 조잘거리곤 했다.

미술관, 박물관, 문학관 등, 각종 ‘관’으로 끝나는 장소는 늘 여행의 주요 목적지다. 미술을 전공한 연유도 있지만, 원체 정중한 장소에 어려있는 작가의 성취를 좇는 걸 좋아한다. 어쩌면 흔적만 남은 이들과 마주 서서 무언의 대화를 나누는 것을 좋아하는지도 모른다. 미술관에서의 첫 느낌은 역설적이다. 설레면서 골치 아프다. 문화를 향유하러 왔는데, 작품을 온전히 이해해야 한다는 부담감이 스멀스멀 기어 나온다. 간혹 바로 앞에 전시된 명작이 아득한 존재로 다가올 때도 있다. 사실 예술에 거리감을 느끼는 것은 당연한 일이다. 생경한 풍경과 오래된 역사, 낯선 신앙이 가득한 탓이다. 그 세계로 스며들지 못하면 작품은 단지 수수께끼 같은 대상으로 규정된다. 그래서 직접 가보기로 했다. 가벼운 가방에 두 대의 카메라를 챙겨 들었다. 예술가들이 걸었던 길을 걷고, 그들이 눈에 담았던 풍경을 포착하였다. 틈틈이 노트북을 펼쳐 마주한 장면을 써 내려갔다. 무수히 찍고 미련 없이 지우는 디지털카메라의 사진처럼 유용한 글을 쓰고자 했다. 더불어 서른여섯 번 고민하며 찰나를 기록하고, 며칠 동안 현상을 기다려야 하는 필름카메라의 두근거림도 문장에 담기기를 바랐다.

미술 감상은 자신과 타인의 삶을 포용하는 하나의 방법이다. 예술가는 말하고자 하는 바, 혹은 던지고 싶은 질문을 주변 환경에서 발견하고, 이를 주관적인 미로 표현하는 사람이다. 작업은 그들이 살아온 생의 흔적 그 자체이기에, 자연히 그 안에 작가의 모든 것이 녹아 있다. 반면에 감상자는 창작물에 내재한 아름다움을 찾으며 생소한 몰입을 경험하고, 신선한 시각으로 본인의 일상을 되돌아보거나 변화시키는 사람이다. 이러한 미적 체험에 역사적, 사회적, 미술사적 정보가 덧붙여진다면, 그 시간은 한층 다채로워진다. 생각 끝에 오 년 간 쓴 글을 엮기 시작했다.

《사적인 명화들》에는 이탈리아와 바티칸 시국, 네덜란드, 프랑스, 그리고 미국에서 만난 거장 열세 명의 이야기가 담겨있다. 르네상스부터 야수주의까지 한 번쯤 들어봤을 회화 걸작을 중심으로, 화폭에 만연한 소소하지만 흥미로운 내용을 녹였다. 비록 시대의 간극을 완전히 뛰어넘지는 못해도, 이 책을 통해 예술과 우리의 거리가 가까워 지기를, 자신과 타인의 삶을 이해하는 데 도움이 되기를 바란다.

‘회자(膾炙)’라는 낱말이 있다. 흔히 동사 ‘회자되다’로 쓰이는 명사다. 단어는 근사한 뜻을 가졌다. ‘회와 구운 고기’, 맛깔스러운 음식의 나열이다. 단편적인 설명이 투박하게 인식되었는지, ‘칭찬을 받으며 사람의 입에 자주 오르내림을 이르는 말’이란 의미를 더했다. 진진한 먹을거리를 앞에 둔 이들의 숟가락이 줄곧 오르락내리락 하니, 별난 말도 아니다. 지금부터 ‘서양미술사’라는 식탁에 오른 절가한 풍미를 음미하려 한다. 선생님의 손을 잡고 소곤대던 작은 체구의 어린 아이보다는 조금 성장한 모습으로 당신께 노닥거리려 한다.

2022년, 이진이